科技賦能交通產業提質升級 內蒙古交通集團奏響“科技興蒙”最強音

一直以來,內蒙古交通集團深入學習貫徹習近平總書記關于科技創新的重要論述,傾力實施創新驅動發展戰略,全面落實自治區“科技興蒙”行動、聚力推進科技“突圍”工程,以更大力度謀創新、促轉化、育人才、聚合力,讓科技創新的“關鍵變量”持續轉化為交通產業高質量發展的“最大增量”,交出了一份科技創新與產業發展深度融合的亮眼答卷。

——強化系統思維,構建創新支撐體系。堅持以系統思維推進科技創新體系建設,出臺《2025年科技創新賦能年工作方案》《科技“突圍”工程實施方案》,從戰略層面錨定綠色低碳、智能交通等主攻方向。同步制定《科技創新管理辦法》《知識產權管理辦法》等多項制度,形成覆蓋研發、轉化、人才激勵的全流程管理體系,通過制度創新打破科研壁壘,讓技術攻關與產業需求精準對接。加速布局高能級創新平臺,通過“創新平臺+子公司”培育模式,推動5家子公司獲批呼和浩特市企業研究開發中心,形成“研發-中試-產業化”全鏈條生態。博士后科研工作站引進首位進站博士,自主培養“茅以升路橋工程師創新團隊”,夯實企業創新基礎。?

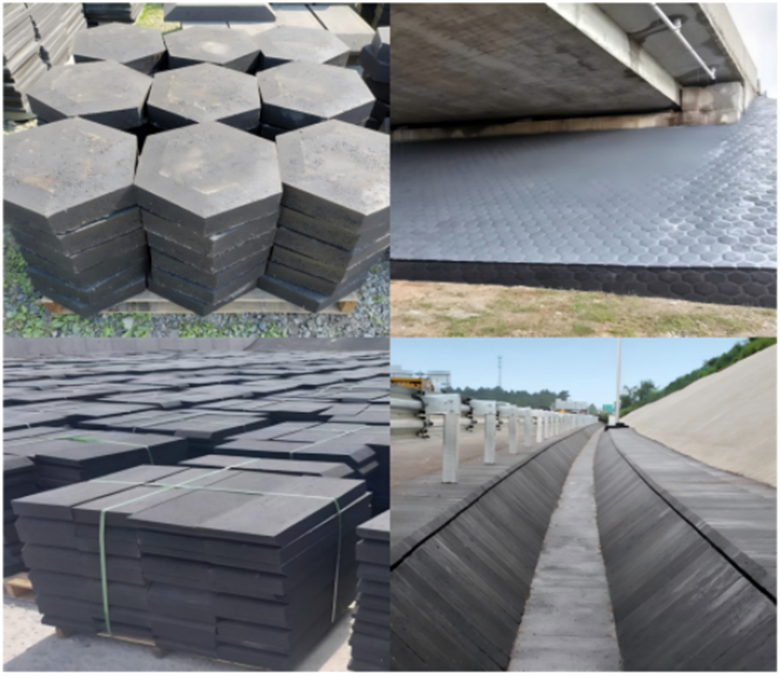

——加速成果轉化,引領行業技術突破。集團2025年上半年創新成果呈“井噴式”涌現,新授權發明專利8項、實用新型專利26項,20項專利在“蒙科聚”平臺掛牌交易;主編地方標準9部,22項工法獲自治區認證。集團研發的SMC改性瀝青薄層罩面技術,將施工成本降至傳統工藝的75%,已在S315線等多個“建養一體化”項目中示范鋪筑,路面抗滑性能提升30%;裝配式纖維增強復合材料防眩格柵較鋼材減重75%,成本降低30%,已應用于G59、S221公路工程;微波振動監測技術成功應用于納龍高速邊坡監測和G110特大橋橋梁健康監測,為基礎設施數字化運維提供核心技術支撐。

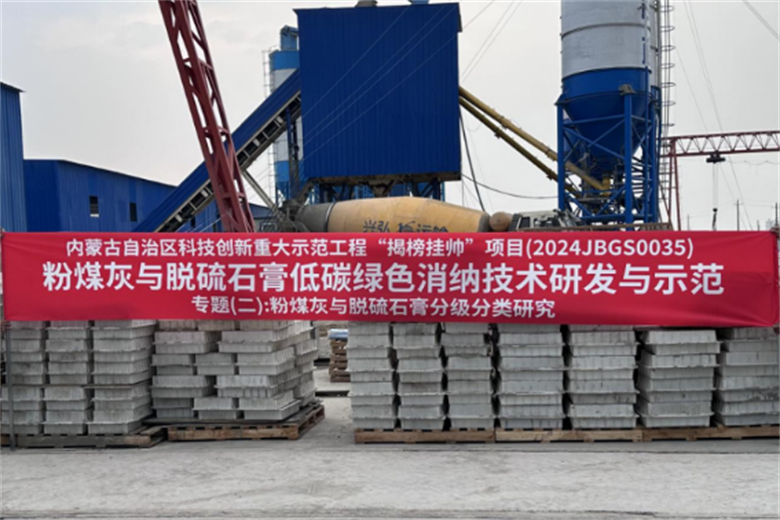

——聚焦關鍵領域,賦能產業迭代升級。圍繞綠色低碳、智能交通等領域開展科技攻關,2025年上半年獲批自治區科技“突圍”工程“揭榜掛帥”項目等省級科技項目5項,獲財政專項支持2500萬元。依托納龍高速、黃磴高速等在建工程,開展粉煤灰基路基材料、固廢協同活化膠凝材料等3項成果示范,消納粉煤灰約6萬噸,成本節約約13.7%。集團內部攻關的《煤液化油渣改性瀝青研發及應用技術研究》項目已完成實驗室性能測試,預計年內實現工程化應用,相較于傳統瀝青,煤液化油渣改性瀝青相關產品可節約成本15%以上,為瀝青路面高值化改造提供內蒙古方案,有力推動產業向高端化、綠色化方向迭代升級。

——優化戰略布局,助力新興產業發展。加速建設北方交通裝備制造基地,量產分體式液冷直流充電樁、智能收費機器人等9類產品,液冷雙槍超充終端可實現“充電3分鐘續航400公里”極速補能;ECC能源控制器有效提升綠電利用率,降低運維成本70%,提升運營效率30%。成立九天數字科技公司,加速布局實施低空產業項目,無人機巡檢系統覆蓋高速公路約400公里,檢測效率提升2倍。加速發展數字物流產業,“蒙馬智運”平臺完成貨運量7277萬噸,運費額41.39億元,分別占全區的57.1%和55.3%,自主開發的基于大數據技術的數據中臺,可實現海量數據高效存儲與實時分析,跨部門協同效率提高70%,決策效率提升3倍。

——推動綠色轉型,構建循環經濟生態。固廢資源化利用領域,完成鐵尾礦渣、電石泥、建筑垃圾等固廢材料的規模化、高質化利用。鞍臺高速項目用鐵尾礦渣作路基填料,節約土地350畝;S311武楊項目通過電石泥改良土方,降本136萬元;S43機場高速項目完成建筑垃圾規模化再利用25萬噸。路域技術創新應用方面,瀝青混凝土再生技術實現舊料100%循環利用,路基非開挖加固技術使道路養護效率提升50%。環保仿石材料、再生料預制構件、多孔吸聲保溫板等綠色產品已形成規模化生產能力,有效助力自治區“雙碳”目標實現。推動循環經濟快速發展,投資建設道路材料循環利用加工中心,年產能涵蓋瀝青混合料10萬噸,冷再生混合料6萬噸,乳化瀝青2000噸,再生瀝青混合料預制構件2000立方米;RAP預制構件、改性瀝青、冷補料等10余類綠色產品實現規模化生產,為自治區交通領域綠色低碳發展樹立了可復制、可推廣的示范標桿。

——創新驅動發展,科技引領未來。內蒙古交通集團將聚焦主責主業,錨定戰略目標,進一步深化與國內高校、科研院所合作,力爭在智慧公路、智慧物流、新能源、無人機多元產業、綠色高值新材料、智能裝備工藝等領域突破更多關鍵共性技術難題,讓科技創新真正成為交通產業提質升級的“核心動力”,以實際行動為自治區經濟社會高質量發展注入交通科技動能。